وسط البلد بين عصرين.. قلب القاهرة الثقافي بين «باريس الشرق» و«أولاد

الشوارع»

بقلم: إبراهيم فرغلي تصوير: عماد عبدالهادي

كأنه قدري، أن أدور في دوائر «وسط البلد» يوما بعد يوم وعاما بعد آخر، أمر على

كائناته ويمرون عليّ.. تتغير ملامحهم، وتنقلب أحوالهم. تتعاقب الأيام، وتغيب ليال

لكي تتيح للنهارات أن تجد لها محلا. بشر يمرقون زمنا ثم يغادرون ويأتي غيرهم.

وهكذا أصبحتُ مثل تمثال طلعت حرب الذي يتوسط الميدان، ثابتا ورابضا موليا ظهره

للبناية الخلفية التي تطل شرفاتها على الميدان وأسفلها يقع محل «جروبي الشهير»

قريبا من الميدان، أو مثل شارع هدى شعراوي، أو مقهى ريش وزهرة البستان، أو أتيليه

القاهرة وغيرها من علامات «وسط البلد»، شواهد على الحياة اليومية لأشخاص مروا هنا،

تجولوا عابرين، أو ترددوا بحكم العادة، أو استجابة لندّاهة وسط البلد، وسط

القاهرة، قلبها النابض، ودليل دخولها عصر الحداثة المعمارية والحضارية، ونسختها

الباريسية التي حولتها من مجرد مساحة شاسعة من أرض خاوية خربة وملوثة إلى حي من أرقى

أحياء العمارة والتخطيط العمراني الذي استلهم عبقريات التخطيط العمراني الفرنسي

والإيطالي لتصبح «قطعة من باريس». ومنذ ذلك اليوم أصبحت المنطقة ترمومتر الحداثة

والنهضة أو التأخر والتخلف ليس في وسط القاهرة فقط، بل ربما في أرجاء مصر.

ليس مهما أن تعرفوا اسمي، لكن لنقل إن بإمكانكم أن تعتبروني واحدا من كائنات

وسط البلد، أو ربما أحد أشباحه، أمر أمامكم دون أن تبصروني، قد تروني يوما سائرا

في تيه عظيم، شاردا، أشير إلى بقعة في السماء لا يراها غيري، كما أنكم لا تروني،

عادة، حينما أقف أحيانا كطائر رخ صغير أعلى قمة بناية من بنايات وسط البلد

العتيقة. عاصرت الحي العريق منذ ميلاده. تابعته حين كان حلمًا لمصر جميلة راقية

تنافس في جمالها ورقيها ورفاهية الحياة فيها أيًا من بلاد أوربا، بل ولعلها تفوقت

عليها كثيرًا في فترات الحربين العالميتين اللتين دمرتا أوربا تقريبًا، بينما بقيت

صامدة، بل أصبحت ملاذًا لنحو مليون أوربي، عاشوا في أرجاء القاهرة، إضافة إلى

قدرتها على اجتذاب الطوائف والجاليات وبينهم 80 ألف يهودي مصري عاشوا بين

مواطنيهم، مسلمين ومسيحيين، إخوة في الوطن والمحبة، وعاصرتها بعد خروج هؤلاء

جميعا، وصولا إلى اليوم الذي يبدو في وسط البلد لمن عاصر ميلادها مثلي مكانا

غريبا، عشوائيا.

مزارع إبراهيم باشا

كنت أعيش قريبًا من هنا حين لم يكن هناك سوى الخراب، بلا عمارة من أي نوع،

قريبا من هذه المنطقة التي نعرفها باسم «مزارع إبراهيم باشا»، أعاني الأمراض

والأوبئة، وأتعايش مع الروائح الكريهة التي تنبعث من البرك والمستنقعات وتتراكم

فيها أكوام القمامة والقاذورات. أعاني تقرحات تسببها لسعات الناموس التي تبدأ

هياجها مساء كل يوم حتى صباح اليوم التالي. ولا أجد علاجا لها في هذه البقعة

الخالية من المشافي كما أغلب بقاع القاهرة التي كانت تبدو قاهرة العصور الوسطى

بامتياز، عمارتها الإسلامية العتيقة متربة، وطرقها ضيقة بالكاد تكفي لمرور جمل

واحد أو فرس يجر عربة صغيرة، وتتراكم أكوام القمامة على مداخل أبوابها الشهيرة،

مثل باب النصر وباب الفتوح وسواهما، وحيث تعيش الغالبية في فقر مدقع، بلا مشافٍ

إلا من أصحاب الوصفات الشعبية والمشعوذين. وكثير منهم لا يمتلك مدفنا فيضطر لدفن

فرد من عائلته في المنزل الذي يعيش فيه.

وفي صباح يوم من أيام العام 1867 رأيت علية رجال الدولة فجأة بين ليلة وضحاها

وقد تكالبوا على المنطقة، يتفحصون الأرض ويتأملون أوراقا وخرائط، يتناقشون ويكلفون

غيرهم بأعمال حفر ونظافة، ومع صباح اليوم التالي انقلب الحال، وجدت أعدادا من

الفلاحين وشباب البلاد يعملون بهمة وحماس، يردمون البرك، ويحفرون في أماكن أخرى،

وينقلون النفايات على عربات صغيرة، وركضت من أمام عربات تجرها خيول أو حمير تحمل

الأتربة المنقولة لدفن البرك، وأنا أراقب ما يحدث حولي مذهولا. وكلما سمعت جلبة

هنا أو هناك أسرعت ركضا باتجاهها، وكان رجال الدرك يطاردون الرجال والنساء الذين

يتسكعون حول البركة التي أساء بعض السكان استخدامها وحولوا مجراها إلى إسطبلات

لدوابهم وزرائب لطيورهم، لدرجة أدت إلى انبعاث الروائح الكريهة منها وباتت مكانًا

ترتكب فيه أعمال العربدة والسُّكّر وأعمال السرقة والتهتك تحت أشجارها.

ولم تتوقف هذه الحركة حين جاء الليل، فقد فوجئت بأن هؤلاء العمال أحضروا

قناديل إضاءة لاستكمال العمل، وحين انتحيت بواحد من الفتيان ليخبرني بما يحدث قال

لي إنه سمع من بعض رؤساء العمال أن والي البلاد الخديو اسماعيل قرر أن يحول

المنطقة إلى حي جديد يسميه باسم «حي الإسماعيلية»، وسوف يردم كل البرك ومنافذ

القمامة ويبني مكانها بنايات حديثة تشبه بنايات «باريز».

حي الإسماعيلية

وهكذا انقلب حال القاهرة رأسا على عقب، فبعد أن كانت القاهرة محصورة في أحضان

المقطم بأحيائها القديمة وأزقتها الضيقة، خرجت عن وصاية الجبل. وبعد أن كانت

محصورة بحدود سور المدينة بين بابي الفتوح والنصر شمالًا، والخليج المصري غربًا،

والجبل و«قرافة» المماليك وسلاطينهم شرقًا، وخرائب الفسطاط جنوبًا، أخذت رقعة العمران

تنمو في اتجاهين بدلًا من اتجاه واحد، حيث شمل اتساع العمران في القاهرة شمالًا

وغربًا. وكان ذلك بمنزلة كلمة السر في نمو القاهرة فحول إسماعيل مجرى العمران في

القاهرة إلى الغرب.

حين اكتمل بناء الحي كانت قلوبنا تتقافز بهجة وفرحا بما صرنا إليه. نفرك عيوننا

ونكاد لا نصدق أن هذه الجنة استبدلت بالخرابة البشعة التي كانت ملاذًا للمتسكعين

والفقراء والمرضى من أهلنا. كانت القاهرة مكتظة بأكوام الزبالة والقاذورات،

وتحيطها البرك والمستنقعات من كل جانب، أمر إسماعيل بإزالة تلال القمامة والخرائب

والعفونات التي كانت تنبعث منها الروائح الكريهة وتنظيف ما بين بابي الفتوح

والنصر، وقلعة الكبش، والسيدة زينب من شوارع وأزقة ودروب وأسواق، بتعميم الكنس

والرش فيها، والعمل على منع تكاثر الغبار، وكل ما يخالف القواعد الصحية؛ كما أمر

بنقل المدافن التي تحيط بوسط العاصمة، وتحويلها إلى متنزهات وميادين وأحياء.

أما القاهرة القديمة التي تضم الدرب الأحمر، ومصر القديمة، والسيدة زينب،

والقلعة، والمقطم، وبولاق، فقد تركت على حالها بحضارتها الإسلامية وتقاليدها، فلم

يكن هناك الكثير من الوقت، فقد اراد الخديو أن ينتهي مشروع تجميل القاهرة بإنشاء

حي الإسماعيلية وتطوير حي الزمالك وبناء قصر الملكة أوجيني (فندق الماريوت) قبل ان

يحل العام 1870، الموعد المقرر لافتتاح قناة السويس.

بدأ تخطيط القاهرة الخديوية إذن من ميدان التحرير قاعدة القاهرة الخديوية،

وعرف آنذاك باسم ميدان الخديو إسماعيل، الذي أراده رابطًا بين ثكنات قصر النيل،

وقصر عابدين، كما يشير الدكتور عبدالمنعم إبراهيم الجميعي، ولكن الميدان الذي تحول

اسمه في عهد الملك فؤاد إلى ميدان الإسماعيلية، تطور ليصبح واحدًا من أهم ميادين

العاصمة المصرية، ليس فقط لأنه يؤدي لمن يمر به إلى 18 وزارة، ومبنى البرلمان في مطلع

شارع قصر العيني، أو لأن غالبية المظاهرات السياسية تنطلق منه، ولكن أيضًا لأنه

يتصل بعدد من الشوارع الرئيسة التي تمثل عمودا فقريًا للقاهرة منها شوارع قصر

العيني، والجلاء، وطلعت حرب، وباب اللوق، ورمسيس، كما يوجد به أكبر مبنى رسمي، يضم

عددًا من المصالح الحكومية، والمعروف باسم مجمع الجلاء.

كانت القاهرة تعيش أساطيرها الصغيرة في ليلة افتتاح هذا الحي الذي عُدَّ موعدا

لانتقال مصر بين عصرين؛ أحدهما العصر الإسلامي بكل حضارته وتراثه الممثل في

القاهرة الفاطمية الإسلامية، وبين عصر الحداثة والمدنية والعلم المستلهم من الحضارة

الغربية.

كان إسماعيل قد طلب شخصيًا من الإمبراطور نابليون الثالث أن يقوم المصمم

الفرنسي «هاوسمان» الذي خطط باريس بتخطيط القاهرة الخديوية. وفي مقابلة التكليف

بين الخديو إسماعيل وهاوسمان، طلب إسماعيل منه أن يحضر معه إلى القاهرة كل بستاني

وفنان مطلوب لتحقيق خططه.

استطاع هذا المخطط الفذ أن يحول القاهرة إلى تحفة حضارية تنافس أجمل مدن

العالم، ليطلق عليها كتَّاب الغرب حينذاك «باريس الشرق».

في عام 1872 افتتح إسماعيل شارع محمد علي بالقلعة بطول 2.5 كيلومتر، في ما بين

باب الحديد والقلعة على خط مستقيم، وقام بتزيين جانبي الشارع بما يعرف بالبواكي،

وهي ممرات البنايات المظللة والمصممة بالأقواس والزركشات المعمارية.

ثم افتتح كوبري قصر النيل، في العام نفسه، على نهر النيل بطول 406 أمتار، وكان

يعد آنذاك من أجمل جسور العالم، إذ زُيّن بتماثيل برونزية لأربعة أسود شهيرة نحتت

خصيصًا في إيطاليا.. كما افتتح أيضًا، موازيا له، «كوبري أبو العلا» على النيل على

بعد كيلومتر تقريبًا من الجسر الأول، الذي صممه المهندس الفرنسي الشهير «جوستاف

إيفل»، صاحب تصميم البرج الشهير بباريس، وتمثال الحرية بنيويورك، ومع الأسف، تم

رفع هذا الجسر منذ عدة سنوات لعدم قدرته على تحمّل الضغط المروري الكثيف بين أحياء

القاهرة والجيزة. وتابع ذلك شق شارع كلوت بك، وافتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1875،

ثم أنشأ السكة الحديد وخطوط الترام لربط أحياء العتبة والعباسية وشبرا، وتم ردم

البرك والمستنقعات للتغيير من حدود المدينة، وتحويل مجرى النيل، حيث كان يمر

ببولاق الدكرور وبمحاذاة شارع الدقي، حاليًا، وتزامن ذلك مع تنفيذ شبكة المياه

والصرف الصحي، والإنارة، ورصف شوارع القاهرة بالبلاط، وعمل أرصفة، وأفاريز للمشاة،

وتخطيط الحدائق التي جلبت أشجارها من الصين، والهند، والسودان، وأمريكا.

جروبي.. تاريخ جديد لوسط البلد!

«حتى آخر عهدنا بالقاهرة كان أبي يعمل على إشباع شغفي بجروبي. كان ذهابنا إلى

جروبي طقسا يوميا لنا أنا وهو، كما كانت الحال مع اخوتي في السابق. ولأنني كنت لا

أطيق فراق جروبي كنا نأخذ الى المنزل ما يذكرنا به فنشتري مثلا الكريم شانتيه

الشهية اللذيذة الغنية بالكريمة، وكان العامل المختص يضع الكريمة بسهولة في علبة

من الكرتون الأبيض المضغوط ثم يلفها برباط، وهكذا يمكن للكريمة أن تصمد حتى

عودتنا».

هذا مقتطف للسيدة لوسيت لنيادو، اليهودية المصرية الأمريكية، من كتابها «الرجل

ذو البدلة البيضاء الشركسكين- وقائع خروج أسرة يهودية من مصر». وكانت بين من عاشوا

في وسط البلد في ذروة مجده حين كان موقعا لسكنى الأرستقراطية المصرية ونجوم الفن

وأثرياء الأجانب.

تحكي عن مقهى «جروبي» بعد هجرتهم إلى فرنسا، في موجة تهجير اليهود من مصر في

مطلع الستينيات، وكيف أنها حين احتفلت بعيد ميلادها السابع، ولأول مرة، خارج

القاهرة، وتحديدا في باريس، ألقت بطبق طعامها على الأرض، محدثة كارثة للطبق

وللطعام الذي تناثر في كل مكان، غاضبة ومتذمرة، متسببة في الحرج لعائلتها، لكنها

لم تستطع أن تحتمل ما كان يتراكم في روحها يوميا من الاختلافات في الإحساس بكل شيء

في العاصمة الفرنسية، لأن شيئا في باريس لم يكن يشبه ما عرفته في القاهرة.

لكن عن أي قاهرة تتحدث لوسيت لنيادو؟ انها قاهرة ما قبل العام 1952، التي

كانوا يطلقون عليها عاصمة العالم. قاهرة التعددية والتسامح والتعايش، قاهرة الأنا

والآخر معا، وتجاور المسجد مع الكنيسة والمعبد. قاهرة المقاهي الباريسية والشعبية

التي اشتهرت وضمت كبار المثقفين ورجال الفكر والسياسة والفنون والاقتصاد في عقود

مختلفة من بدايات القرن وحتى اليوم. قاهرة دور السينما التي عرفتها مصر قبل الكثير

من دول أوربا، والمسارح التي شهدت أكبر حركة فنية مسرحية في الشرق الأوسط على يد

أساطين الموسيقى والتمثيل والرقص والإخراج والكتابة المسرحية في مصر. قاهرة تعرف طبيعة

موقعها في التاريخ وترى مستقبلها الذي يليق بها.

وبالرغم من أن وسط البلد كانت منطقة الفن والثقافة والأدب في القاهرة دوما،

إضافة إلى احتوائها على العديد من المراكز التجارية والمالية والمحال والفنادق،

فإنها لم تعدم الكثير من السكان المقيمين الذين اختاروا السكن في قلب القاهرة لا

يخرجون منها إلا نادرا. ومع ذلك، فمن اللافت أن الطقوس الاجتماعية التي كانت تميز

أحياء أخرى مثل طقوس الحياة الاجتماعية بين الجيران في أحياء مختلفة، ومظاهر

الأعراس، أو حتى مظاهر الحزن والعزاء ليس لها ذكر في وسط القاهرة. كانت عائلة لوسيت

لنيادو، وهم من أصول شامية، من حلب بالتحديد، يقطنون في شارع الملكة نازلي،

المعروف اليوم باسم شارع «رمسيس»، وهي تحكي عن بعض مشاهد طفولتها في الخمسينيات في

وسط القاهرة، وتصف الباعة الجائلين الذين كانوا دوما يجسدون نمطا استمر في مصر

طويلا، يعبر عن علاقة الريف بالمدينة من جهة، كما جسّد شكلاً من أشكال الخدمات

المقدمة للطبقات الوسطى، فيما يعرف اليوم بخدمة التوصيل، وظل مستقرًا لفترة طويلة

في مصر. حيث كانت السيدات يتحصلن على كل حوائجهن من دون أن يضطررن للخروج من

البيت، وكان انتقال مصر من عالم الزراعة إلى المدنية الحديثة وتشكل الطبقات الوسطى

أيضًا يقضي بداية خروج الكثير من الفلاحين من القرى ليجربوا حظوظهم في المدينة،

وذلك من خلال توزيع ما ينتج في المزارع من خضراوات.

تقول لوسيت أو بالأحرى تحكي عن مشهد كنت شاهدا عليه: «في موسم الورد كان

الباعة يبدأون يومهم بالطواف في الطرقات وهم يغنون «الورد..يا ورد مين يشتريك»

بصوت عال حاد ثاقب للآذان ليضمنوا وصول أصواتهم لقاطني الأدوار العليا من

البنايات. اذا ما أطل أحدهم برأسه من النافذة وأشار للبائع ليصعد بجهد جهيد وهو

يحمل سلته التي تفيض بما فيها ومعه ميزانه الصغير».

كان ورق الورد يباع بـ«الكيلة» التي كان ثمنها مليمين فقط وكانت له سوق رائجة،

إذ كانت ربات البيوت يتهافتن عليه ليصنعن منه مربى الورد، وأحيانا لتقطيره لعمل

ماء الورد لاستخدامه في المخبوزات. وكان شائعا أن أجود أوراق الورد هي تلك التي

تباع خلال شهر واحد في السنة ويكون لونها أبيض مرمريا.

لفتة كهذه تشير بجلاء إلى الذوق العام السائد الذي كان يرى في الورد سلعة

مهمة، وتكشف عن مجتمع كان يتمتع بالذوق والجمال. وهي ميزة من مزايا تلاقح الثقافات

والجنسيات، وتجاور الطوائف والأذواق في مصر في ذلك العصر الذهبي.

وأعود إلى جروبي الذي تقول عنه لوسيت: «كان «جروبي» محل الحلوى الأسطوري

الشهير يصارع من أجل البقاء في عالم ما بعد الاستعمار، حتى بعد أن غادر معظم

زبائنه البلاد، كان لايزال محتفظا بمحلين في موقعين مميزين؛ الأول وهو الأهم

والأفضل والأكبر في ميدان سليمان باشا، والآخر الذي أميل إليه اكثر في شارع عدلي

باشا، لأن له موائد خارجية أنيقة مرتبة في الهواء الطلق في الحديقة».

كائنات وسط البلد

في كتاب «كائنات وسط البلد»، الصادر عن دار الشروق، يتناول الكاتب الروائي

والسينمائي المصري مكاوي سعيد، عددا كبيرا من الشخصيات التي مرت في وسط البلد

بالقاهرة، وشكلت بحضورها فيه، عابرة في الشوارع، أو جالسة على المقاهي، أو في

المطاعم والبارات، جزءا من تاريخ المكان، وجانبا من جوانب التغيرات الاجتماعية

التي مرت بها القاهرة. وسوف نعود للكتاب لاحقا، لكني أتوقف الآن فقط عند النبذة

التاريخية التي أوردها عن جروبي:

«اسسه جياكومو جروبي المولود في العام 1863 في مدينة لوجان السويسرية والمتوفى

في العام 1947. جاء الى مصر متصعلكا، ثم عمل في مصنع الحلويات والشيكولاتة الذي

افتتحه رجل الأعمال الإيطالي «جيانولا» في شارع البواكي بالعتبة، ثم انتقل إلى فرع

عائلة «جيانولا» الجديد بالإسكندرية والذي أعد ليكون متخصصا في تقديم الحلويات

والشاي.

وفي العام 1882 استطاع شراء أسهم جيانولا في مصنع القاهرة وفرعها بالإسكندرية

الواقع بشارع فرنسا، واستخدم لأول مرة عاملات مصريات، وأنشأ مصنعا للألبان، وقام

بتصدير البصل إلى إنجلترا بحلول العام 1900، ثم تضخمت أعماله حتى أنه صدَّر

لإنجلترا 100 ألف كرتونة بيض سنويا.

وبحلول عام 1902 افتتح أول محلاته باسم «جروبي» في شارع شريف بالإسكندرية وقدم

فيه آنذاك اختراعًا جديدًا، هو «الكريم شانتيه» الذي كان قد جلبه معه من معرض

باريس الدولي. وفي عام 1906 باع شركته لرجل فرنسي اسمه «أوجست بدرو»، وقرر أن

يتقاعد.

بدأ «بدرو» إدارة فرع الإسكندرية حتى أصبح الأول بين عدة منافسين من المحال

المشهورة مثل «بيسترودس» و«تريانون» و«أتينيوس» التي كان يديرها جميعا يونانيون.

وعقب أزمة الكساد الكبرى التي حدثت في بداية القرن، عاد جياكومو جروبي إلى

صناعة الحلويات والشوكولاتة، ولكي لا ينافس «بدرو» انتقل بمشروعه إلى القاهرة،

واشترى مبنى يقع في وسط المدينة يطل على شارعي عدلي باشا وعبد الخالق ثروت، حيث

سكن مع أسرته، وجهز الدور الأرضي وحديقته كصالون للشاي وافتتح أول سلسلة محلات

جروبي بالقاهرة في شارع (المغربي) الذي يعرف حاليا باسم شارع عدلي باشا في ديسمبر

1909، ولم يكن ينافسه سوى المحل الشهير المعروف باسم «ماركيز دي سافين» ومحل آخر

هو «ماثيو».

في العام 1925 أنشأ جياكومو وابنه أكيلي محلهما الثاني في وسط المدينة الذي

يطل على ميدان سليمان باشا (طلعت حرب حاليا) في عمارة جديدة صممها المعماري

الإيطالي الشهير أنطونيو لاسياك 1856 - 1946، وهو معماري وشاعر وموسيقي صمم أيضا

كلاً من قصري القبة وقصر الطاهرة. أما المهندس المعماري الذي قام بتنفيذ البناء

فهو أ. كاستامان.

مركز الحداثة

لم يكن «جروبي» مجرد مطعم ومقهى على الطراز الفرنسيّ, وإنما جاء كمشروع ثقافي

يرسي ذوقا وتقاليد جديدة, حيث اعتبر مركزا من مراكز الحداثة, فكان يقيم العديد من

الحفلات الراقصة, ويستقدم الفرق الموسيقيّة, ويعرض في حديقته الخلفيّة عددا من

الأفلام السينمائيّة. كما أدخل جروبّي إلى مصر للمرة الأولى أنواعا جديدة من

الشيكولاتة والعصائر المركزة والمربى والجبن, وكرات مثلجة من الحليب والشيكولاتة

وعصير الفواكه, وأنواعًا جديدة من الحلوى كانت أسماؤها جديدة وقتها: مثل كريم

شانتيه, مارون جلاسيه, جيلاتي, ميل فوي, إكلير, بُول دي شوكولاه, وغيرها. وتم تصوير

العديد من الأفلام العربية بالمحل أشهرها «العتبة الخضرا» و«يوم من عمري» وغيرهما.

وأفتح هنا قوسا لأقول ان «جروبي» لهذا السبب، ومثله في ذلك الحقيقة مثل «كافيه

ريش» الذي أسس في العام 1914، او العديد من المطاعم والمقاهي وسواها، يعد رمزا من

رموز الحداثة في مصر، لأنه كان يجسد بموقعه مبدئيا رمزا من رموز حداثة مصر في

تحولها بداية القرن من كونها القاهرة التاريخية العتيقة إلى قاهرة الحداثة، بكل ما

يقتضيه ذلك من نهضة اقتصادية وصناعية واجتماعية، كما يجسد جروبي باختيار موقعه في

بناية تأخذ هيئة معمارية تجسد صرعة البناء الحديث في ذلك الوقت إلى الطفرة التي

مرت بها مصر آنذاك في تحول عمارتها من حال التقليدي والتراثي والإسلامي إلى حال

العمارة الأوربية في أوج حداثتها على يد ابرز معماريي العالم آنذاك. وبمساحته

الهائلة وديكوره الداخلي وطبيعة منتجاته عبَّر «جروبي» عن عصر جديد لمصر ظهرت به

طبقة من الأرستقراطية ذات الأصول الغربية أو من المهاجرين ممن اختلطوا مع الطبقة

الأرستقراطية المصرية التي كانت في النهاية تشكل صورة لمجتمع ينتقل من حال إلى

أخرى، ويتقبل كل فرد فيه مظاهر الانتقال تلك بوصفها عملية تحضر للمجتمع المصري.

لكن اللافت أن «جروبي» يعد وفقا لبعض الكتابات إحدى مؤسسات دعم ترسيخ الثقافة

الديمقراطية في مصر، على الأقل هذا ما يقوله مثلا أحمد محفوظ في كتابه «خبايا

القاهرة»: «لم تلبث أن دهمت ثورة 1919 هذا المكان بحماسها. فكان الطلبة يجتمعون

فيه ويخطبون ويوزعون منشوراتهم الملتهبة، فلم يلبث زواره من الأرستقراطيين أن

انسلوا من أبراجهم الذهبية واندسوا في غمار الشعب يهتفون لهؤلاء الشباب من الزبائن

الجدد لهذا المكان الرفيع، وأصبح الجميع سواء في كره الإنجليز والتطلع إلى

الاستقلال. وفي الحق إن محل جروبي هذا كان أول داعية إلى الديمقراطية في مصر، فقد

لم شمل الجميع على حبها والتضحية لها وجلس فيه الأرستقراطي الشركسي النشأة مع ابن

الفلاح الفقير يتحاوران ويتآمران ويتحمسان لمصر».

لهذا مثلا سنجد أن القاهرة الخديوية ومع مطلع القرن بدأت تشهد توافد العديد من

سكان القاهرة ليترددوا على مقاهيها ومحلاتها، وانتبه ملاك الأماكن الأرستقراطية

إلى هذا التغير في طبيعة الوافدين إلى المنطقة سواء كانوا طلبة أو من الطبقات

الوسطى الصغيرة، وبدأوا في إنشاء مقاه أخرى لتتناسب مع الذوق الجديد.

ففي العام 1930 افتتح أكيلي جياكومو محل «الأمريكيين» بشارع سليمان باشا لكي

يكون ملتقى الأفندية الذين لا تساعدهم إمكاناتهم المادية على دخول «جروبي»، وبعدها

بعدة سنوات افتتح الفرع الثاني للأمريكين في شارع 26 يوليو في مواجهة الفرع القديم

تقريبا.

لكن هذا الاختلاط بين الطبقات المصرية والأجانب في الحقيقة تم في حراسة الذوق

العام للحي العريق وبين عماراته التي تعد ثروة لا تقدر بمال كآثار معمارية تعكس

تاريخ العمارة والفنون في حقبة نهاية القرن قبل الماضي وما تلاه.

فبالعودة إلى عمارة «جروبي» التي صممها المعماري الشهير لاشياك، وهو واحد من

عدد من المعماريين الذين دانت لهم قاهرة وسط البلد بالذوق المعماري الفريد الذي

منح للمكان سمته الخاصة والفريدة. وذلك جاء نتيجة أن الخديو إسماعيل عهد إلى

المهندس المصري علي مبارك بعمل الرسومات التي تتفق ورغبته في تنفيذ المشروع طبقًا

لطراز مدينة باريس؛ كما عهد إليه بمباشرة أعمال المقاولين ومتابعة تنفيذ تعهداتهم

مع الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن المباني المعنية هنا، كما تشير د.سهير حواس في موسوعتها

الصادرة بعنوان «موسوعة القاهرة الخديوية»: يعود تاريخ إنشائها إلى النصف الثاني

من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وهي جامعة للطرز المعمارية المختلفة..

مثل «الكلاسيكي» Classic وطرز عصر «النهضة» Renaissance، «والأرت ديكو» Art Deco،

و«الفن الجديد» Art Nouveau، و«الباروك» Baroque

المعروف بغزارة زخارفه، و«المدرسة التعبيرية» Expressionism، «الإسلامي المتطور» Neo-Islamic، ويلاحظ تعدد الطرز في واجهات بعض المباني وهو ما يميز

هذه المباني بالثراء في تصميم وزخرفة واجهاتها.

ومن الخصائص العامة لمباني وسط المدينة أنها في معظمها مبان ضخمة (كان يشترط

ألا تقل تكلفة المبنى عن 2000 جنيه لضمان التميز والفخامة)، متوسط الارتفاعات

يتراوح ما بين 6 - 7 أدوار قد تزيد أو تقل أحيانًا. واجهاتها غنية بالزخارف تصل في

بعض المباني إلى التكدس الشديد. وتتنوع الزخارف وأحيانًا لا تتكرر الوحدة الزخرفية

نفسها في الواجهة الواحدة كما في عمارات الشوربجي ناصية شارع عبدالخالق ثروت وشارع

عماد الدين. وعمارة شركة التأمين ناصية شارع رمسيس وشارع 26 يوليو على سبيل

المثال.

والزخارف المتنوعة تتميز بالدقة المتناهية في التنفيذ واستخدام قوالب صب مرنة

حتى تكون أكثر تجسيمًا وهو أسلوب يندر استعماله حاليًا لارتفاع تكلفته.

كما أن العديد من المباني تظهر في واجهاتها المشغولات الحديدية المختلفة

وأيضًا في البلكونات وأبواب المداخل، مما يزيد من فخامة وجمال ورزانة المباني.

والمباني في مجملها في إطار التخطيط الحديث تكون معًا طابعًا عمرانيًا أوربي

الملامح والشخصية.

وقد كان لذلك الوضع العام أثره في كل شيء، حيث ظهرت قوة وطنية في الاقتصاد

تريد سيادة نفوذ رأس المال الوطني على الأجنبي، ومثالها طلعت حرب، وقوة سياسية

تؤمن بالديمقراطية.

حي الثقافة والفنون

ظلت منطقة وسط البلد ولاتزال، إضافة إلى طابعها العام كمنطقة تجارية، تضم عددا

من البنوك والمحلات التجارية العديدة، منطقة للترفيه، ولاجتماع فئات المثقفين،

والفنانين، ولعلك لن تجد مكانا في وسط البلد إلا ويرتبط باسم كاتب كبير، أو ربما

جيل كامل من الكتاب، وهناك شارع كامل مثلا مثل شارع «عماد الدين» ظل لعقود طويلة

ملتقى الفنانين والنجوم والممثلين وكتاب المسرح والمخرجين، وعلى مسارحه أقيمت عدد

من أهم المسرحيات التي أرخت لتاريخ مصر الحديث، وظل هذا طابعا لوسط البلد بامتياز،

رغم الانحدار الكبير الذي عرفته مصر في الثقافة والفنون منذ سبعينيات القرن الماضي

وامتدادا لليوم. وحافظت وسط البلد حتى اليوم على توريث الأجيال الجديدة من المثقفين

لهذه التجمعات بالرغم من التغيرات الكبيرة التي انتابت وسط البلد، والتحولات التي

طالت بعض الشوارع أو المحلات ونوع الباعة والزبائن والزحام الذي خنق ويخنق وسط

البلد.

فبسبب وجود عدد من المقاهي التي تردد عليها المثقفون المصريون أصبح لوسط البلد

شهرة كبيرة كمركز من مراكز تجمعات المثقفين المصريين، وعلى سبيل المثال فإن «مقهى

ريش» مثلا عرفت لسنوات طويلة خلال الخمسينيات والستينيات كمركز تجمع للغالبية

العظمى من الكتاب والمثقفين، واعتاد نجيب محفوظ أن يقيم بها ندوته الأسبوعية يوم

الجمعة من كل أسبوع لسنوات، قبل أن يؤدي تضييق الأمن على أصحاب المقهى أن يقرر

محفوظ الانتقال إلى كازينو قصر النيل.

تاريخه يعود إلى أول القرن، حيث كانت له حديقة واسعة تمتد إلى ميدان طلعت حرب،

مفروشة بالرمل الأحمر كما يصفها أحمد محفوظ في كتابه «خبايا القاهرة» دار الشروق- وقد

أقيم المقهى، كما يشير مكاوي سعيد في كتابه «مقتنيات وسط البلد» على أرض قصر

الأمير محمد علي توفيق، وبعد هدم القصر بنيت البناية القائمة حتى الآن في العام

1908. أما أول من أسس كافيه ريش فهو بيرنارد ستينبرج في 26 أكتوبر عام 1914، ثم

باعه لرجل الأعمال الفرنسي هنري بيير الذي عرف بشغفه بالفن والأدب، وهو الذي أطلق

عليه هذا الاسم على اسم مقهى بالاسم نفسه في باريس، ولايزال هذا المقهى موجودا حتى

الآن في باريس. ثم استدعي هنري بيير للخدمة العسكرية في فرنسا فقام ببيع المكان

إلى الخواجة اليوناني ميشيل بوليتس الذي امتلك «ريش» بين عامي 1916 وحتى 1932، ثم

باعه ليوناني آخر هو مانولاكس، الذي قام ببيعه بعد عشر سنوات أي في العام 1942 إلى

جورج إيتانوس وسيلي، وهو يوناني أيضًا، وعندما قرر وسيلي مغادرة القاهرة إلى

اليونان في العام 1960 مثل أغلب أبناء الجالية اليونانية والجاليات الأجنبية بشكل

عام رأى أن يبيعه لعامل نوبي كان يعمل بالمقهى بسعر معقول، لكن الرجل رفض ليس لأنه

لا يمتك المال المطلوب، بل لأنه استبعد فكرة أن يكون مالكا للمكان، وفي النهاية

انتقلت ملكية «ريش» إلى المصري عبدالملك خليل، والذي يدير ورثته المكان حتى اليوم.

وعلى مسرح الحديقة غنى عدد من أساطين الغناء في مصر في بداية القرن الماضي مثل

صالح عبدالحي وزكي مراد والشيخ أبو العلا محمد وأم كلثوم حين غنت على مسرح «ريش»

الخميس 13 مايو 1932 قبل أن تشتهر وتصبح سيدة للغناء العربي.

وعودة للمثقفين الذين عرفوا «ريش» وبينهم محفوظ ويوسف إدريس وأمل دنقل وصلاح

جاهين ونجيب سرور ويحيى الطاهر عبدالله وفاروق عبدالقادر وسليمان فياض وعبدالرحمن

الخميسي، وعدلي رزق الله والغيطاني والأبنودي وبهاء طاهر وسواهم من جيل الستينيات،

وكان قد سبقهم إلى المقهى عباس العقاد، ومن نجوم الفن رشدي أباظة وإسماعيل ياسين

وصلاح منصور والمطرب محمد حمام وغيرهم كثر.

وكانت ندوة محفوظ الأسبوعية تعقد به منذ العام 1963، حتى اضطر للانتقال إلى

قصر النيل. وفي «ريش» ولدت فكرة إصدار مجلة «الكاتب المصري» الذي تولى رئاسة

تحريرها عميد الأدب العربي طه حسين، ومجلة الثقافة الجديدة التي رأس تحريرها رمسيس

يونان، ثم مجلة جاليري 68.

كما عرفت المقهى دورا سياسيا كبيرًا، إذ وجد في قبو تابع لها ماكينة طبع يدوية

تعود لزمن ثورة 1919 كانت تطبع بها المنشورات، وفي العام 1972 قاد الكاتب الراحل

يوسف إدريس من «ريش» ظاهرة كبيرة اعتراضا على اغتيال الكاتب الفلسطيني غسان

كنفاني. كما أن الكاتب الراحل إبراهيم منصور أحد مؤسسي مجلة «جاليري 68» اعتصم في

المقهى اعتراضا على توقيع الرئيس المصري السابق أنور السادات لاتفاقية كامب ديفيد،

وكتب عبارات تشهر بالاتفاقية وبالسادات على قميص كان يرتديه وتم اعتقاله في

المقهى.

ويبدو أن الدور الثقافي للمقاهي يعود إلى تأثر بعض المثقفين الذين زاروا فرنسا

في نهايات القرن قبل الماضي ومطلع القرن الماضي وبينهم رفاعة الطهطاوي الذي وصف

طويلا في كتاباته تجمعات المثقفين الفرنسيين في مقاهي باريس.

تعددت المقاهي وتعددت تجمعات المثقفين في وسط البلد إليها، فبعد فترة أغلقت

فيها ريش للصيانة انتقل المثقفون إلى مقهى «زهرة البستان» التي تعد العمق

الإستراتيجي لريش، كما وصفها الشاعر الراحل أمل دنقل، وتقع في شارع البستان

السعيدي، كما تنقل المثقفون بين عدد آخر من المقاهي، مثل «مقهى الندوة الثقافية»

في شارع منصور قريبا من باب اللوق، و«مقهى الحرية» في باب اللوق، ومقهى «سوق

الحميدية» التي كان الناقد الراحل فاروق عبد القادر يعقد بها مساء كل أحد ندوته

الأسبوعية حتى مرضه السابق لوفاته قبل عامين. وهناك عدد كبير آخر من المقاهي

والكافيتريات التي ارتبطت بالمثقفين والفنانين وبينها «مقهى اكسليسيور»، ومقهى

«فينكس» بشارع عماد الدين، إضافة إلى التجمعات الليلية للمثقفين في النادي

اليوناني أعلى جروبي، أو «الجريون» أو مطعم «إستوريل» في الممر الصغير الواقع بين

شارعي طلعت حرب وقصر النيل، كما عُرف الكثير من السينمائيين الشباب خلال العقدين

الأخيرين بتجمعهم في مطعم ومقهى «لاتشيزا» في شارع عدلي أيضًا حيث كانوا يلتقون أو

يجلس بعضهم للكتابة ومراجعة مشاريعهم، وبينهم مثلا المخرجون هالة جلال، أحمد ماهر،

علي إدريس، إيهاب لمعي، وبعض كتاب السيناريو وغيرهم.

قلب نهكه الأسى!

أقول قولي هذا وأنا أتأمل اليوم أحوال حي الإسماعيلية العريق بعد نحو 140 عاما

مرت على إنشائه، وأصبح اليوم معروفا بـ«وسط البلد»؛ شهدت مصر خلالها احتلال

الإنجليز وكفاح المصريين ضد الاحتلال، ثم جلاءهم ووصول ثوار يوليو إلى سدة الحكم

عبدالناصر وخليفته السادات، ثم مبارك الذي تشبث بالحكم حتى أسقطه الشعب في ثورة

شعبية تاريخية.

إن وسط القاهرة اليوم يبدو قلبا منهكا لجسد عليل، قلبا طحنته نوائب الفساد

والديكتاتورية وسوء إدارة موارد الدولة. وامتدت ظواهر تسبب فيها هذا الفساد مثل

الأحياء العشوائية الفقيرة لتلقي بظلالها على الحي العريق، ولا يتجسد ذلك في يد

الإهمال التي طالت العديد من مباني وسط البلد التي تعد كل منها أثرا بارزا، أو في

اختفاء اللون الأخضر تماما من أرجاء الحي، أو احتلال محلات الأحذية واجهات المحال

التي كانت تتنوع في استعراض فاخر وباريسي للأطعمة والحلوى والملابس الأنيقة وألوان

الترفيه في زمن مضى، بل تعدت ذلك إلى ظواهر اجتماعية أخرى خطيرة.

على سبيل المثال، كان بإمكان من يمر في الحي العريق منذ منتصف تسعينيات القرن

الماضي، مثلا، أن يشهد ظاهرة توافد مجموعات من الصبية المشردين، الذين كانوا

يتسكعون ويتصعلكون في شوارع وسط البلد، كنشاز لافت، يرتدون أسمالا، وتخفي القذارة

ملامح وجوههم، وتمنح الأتربة ألوان شعورهم الطبيعية ألوانا أخرى. لا ينتعلون

أحذية، وتراهم غالبا زائغي النظرات بسبب تعاطيهم المخدرات وخصوصا «شم الكُلّة»

التي تجعلهم ذاهلين، يبدون غريبي الأطوار، مستهترين بالآخرين، يتابعون المارة

بإلحاح موتر لكي يتسولون منهم قروشا أو طعاما، وأحيانا قد تجد جماعة منهم يبيعون

أغراضًا رمزية مثل علب المناديل الورقية، وبعضهم ينامون على رصيف الطريق، إذ لا

توجد لأي منهم مآو، هؤلاء عرفوا باسم «أولاد الشوارع» وأصبحوا ظاهرة لافتة ومخيفة،

تفاقمت كثيرا في سنوات قليلة خلال العقدين الأخيرين، لكن وكما كانت عادة نظام

مبارك لم يفكر أحد في إيجاد حلول للظاهرة، دفن الجميع رؤوسهم في تراب التجاهل

والاستخفاف بمصائر الجمهور والفقراء خاصة، ولم توجد وسيلة لمقاومة الظاهرة، أو

غيرها، سوى إحكام القبضة الأمنية، حيث تم مطاردة هؤلاء الصبية واعتقالهم، وفي

الغالب فحتى تلك المطاردات لا تحدث إلا إذا تعددت شكوى سكان المنطقة أو المتنفذين،

بينما بقيت أسباب تحولهم إلى أطفال شوارع كما هي بلا علاج، بل لعلها تفاقمت يوما

بعد آخر، حتى انفجرت في شكل العديد من عمليات البلطجة التي نشرت عنها الصحف مطولا

قبل سقوط نظام مبارك بسنوات.

وقد تناول الكاتب والروائي مكاوي سعيد الظاهرة وبشكل مفصل وحساس، في روايته

«تغريدة البجعة»، التي رشحت للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية في دورتها

الأولى.

ويبدو اليوم لأي من رواد وسط البلد القدامى الاختلاف الكبير بين ما كانت عليه

أمور وسط البلد قبل سنوات وبين ما هي عليه اليوم. وبالتأكيد كلما كانت سنوات

المقارنة أكبر كلما بدا الاختلاف مأساويًا. فوسط البلد، وباعتبارها قلب القاهرة،

يمكن من خلالها قياس العديد من المتغيرات التي تمر بها المدينة، سواء من فرط ما يوجد

بها اليوم من عشوائية حيث يفترش الباعة الجائلون الآن كل رصيف في وسط البلد، مخفيا

حتى المحلات التجارية التي يقفون أمامها، ويفرضون الوضع الجديد بقوة البلطجة،

وغياب هيبة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية التي لايزال جهاز الأمن فيها يتعافى

من الضربة التي تلقاها في يوم 28 يناير، وخصوصا بعد اكتشاف مدى فداحة أزمة الثقة

التي يعانيها الجهاز من قبل المواطنين.

كما يمكن تأمل طبيعة جمهور وسط البلد مثلا في أيام الأعياد التي سبقت الثورة

بعامين أو ثلاثة، حيث أصبحوا في غالبيتهم من جمهور الأحياء الفقيرة والعشوائية على

تخوم القاهرة، واصبح وجودهم الناشز في المكان دليلا على تغيرات عميقة جدا يمر بها

المجتمع المصري ويعبر عن أزمات ثقافية واجتماعية عميقة لم يلتفت لها النظام الساقط

كعادته، حتى حين انفجرت فجأة، وفي وسط البلد، بالمناسبة، ظاهرة ما عرف بالتحرش

الجنسي الجماعي، وبدأ قبالة إحدى دور العرض السينمائي في العام 2007 تقريبا، ثم

انتقلت الظاهرة إلى العديد من المناطق والأحياء القاهرية، مثل حي المنهدسين وغيره

لاحقًا، مشيرة إلى اختلال قيمي كبير يمر به المجتمع المصري دون أن يجد حلا حاسما.

أما عمارة وسط البلد التي تعد كل منها أثرا تاريخيا بارزا، فقد اختفت ملامحها

خلف الغبار والأتربة، وتحولت أسطح أغلب تلك البيانات إلى غرف لسكنى طبقات فقيرة،

أثرت بقيمها الوافدة من الريف والمجتمعات التقليدية على مظهر البنايات وأسطحها

وطبيعة الحي ككل، وهو ما رصدته مثلا رواية «عمارة يعقوبيان» لعلاء الأسواني.

اليوم بات وسط البلد مكتظا بالمشاة والسيارات بشكل يفوق ما عرفه من زحام.

وتغيرت الملامح، فأصبحت الوجوه غاضبة، وملامح الفقر وضيق ذات اليد باتت متاحة

ومبذولة في كل مكان، كأنها دلالة جديدة على انتقال بيئة الفقر من الريف إلى الحضر.

حوصرت وسط البلد بملامح العشوائية، التي صارت جزءا من ملامح القاهرة بشكل عام،

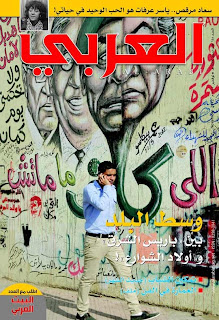

إضافة إلى بعض مظاهر استجدت عقب الثورة، التي اندلعت على بعد خطوات من وسط البلد،

وتحديدا في ميدان التحرير، ما جعل كثيرًا من شوارع الحي العريق تصبح مركزا لحرب

شوارع دارت رحاها بين رجال أمن تربوا في عهد ديكتاتور حكم البلاد بقانون الطوارئ،

وبين شباب ومواطنين زهدوا في حياة ليس فيها سوى الفقر وقلة الكرامة والمهانة

فانتفضوا من أجل التغيير، وسالت دماؤهم وزهقت أرواحهم الطاهرة، فثارت ثورة فنية

موازية على جدران وسط البلد ممثلة في فن الجرافيتي الذي تحول بدوره إلى شاهد جديد

على ما مرت به البلاد، وعلى أسماء وصور الشهداء الذين ارتضوا أن يبذلوا أرواحهم من

أجل مستقبل أفضل لمصر، وعلى فن جديد عرفته كل دول العالم التي مرت بالثورات وحركات

التمرد ورفض القيم التقليدية.

فن الجرافيتي في جوهره عبارة عن رسومات أو أحرف تم وضعها على مكان عام ظاهر

مثل الجدران والجسور دون إذن مسبق. ويعتقد أن ممارسة الجرافيتي موجودة منذ أزمنة

قديمة مثالها الحضارة الفرعونية والأغريقية والرومانية, بل وربما قبل ذلك حين عرف

الإنسان الرسم على جدران الكهوف. تطور الجرافيتي عبر الزمن واليوم يسمى بالجرافيتي

الحديث وهو يعرف بالتغيرات العامة لملامح سطح عن طريق استخدام بخاخ دهان أو قلم

تعليم أو أي مواد أخرى. ونشأ فن الجرافيتي الحديث في الستينيات من القرن الماضي في

نيويورك بإلهام من موسيقى الهيب هوب.

رسم الجرافيتي على سطح عام أو خاص دون الحصول على إذن من مالك السطح، من

الممكن أن يعتبر نوعًا من التخريب والذي يعاقب عليه القانون في معظم دول العالم.

يستخدم الجرافيتي غالبًا لإيصال رسائل سياسية واجتماعية، وكشكل من أشكال الدعاية.

ويعتبر أيضًا أحد أشكال الفن الحديث، ويمكن مشاهدته في صالات العرض العالمية التي

تحتفي به كثيرًا.

ولعل أشهر جداريات جرافيتي وسط البلد في القاهرة تلك التي عرفت باسم «جرافيتي

محمد محمود» التي ظهرت عقب اندلاع أحداث محمد محمود (التي اندلعت في الفترة من 19

إلى 24 نوفمبر 2011) في أماكن متنوعة في المنطقة التي شهدت تلك الاحتجاجات ومنها

أسوار الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجدران بعض العمارات وأسوار المدارس الملاصقة

لها، كما ظهرت جداريات على الحاجز الخرساني الذي وضعته السلطات الأمنية المصرية في

شارع محمد محمود لمنع تقدم الثوار إلى وزارة الداخلية.

وبدا لافتا أن الحكومة المصرية الجديدة، التي يقودها هشام قنديل، أول رئيس

حكومة في عهد الرئيس محمد مرسي، قامت بإزالة هذه الرسوم في شهر سبتمبر الماضي، ما

أدى إلى اعتبار الشباب أنها محاولة لمحو شهادات الثورة على التضحيات التي بذلها

الثوار وضحايا الثورة من المصابين والشهداء.

إلا أن بعض المصورين الفوتوغرافيين اهتموا بتصوير الجداريات التي ظهرت منذ

اندلاع ثورة يناير في مصر وبذلك تم توثيق بعضها وأصبحت مادة بحثية ونشر عنها

مؤلفات، منها على سبيل المثال الكتاب التوثيقي «أرض أرض.. حكاية ثورة الجرافيتي»

للقصّاص والمصور الفوتوغرافي شريف عبد المجيد، كما حرص المترددون على الشارع على

التقاط الصور التذكارية بجوار هذه الجداريات، وكتاب: «الجدران تهتف جرافيتي الثورة

المصرية» المقرر أن تعود عوائد بيعه إلى جماعة «مصرين»، ورغم أن الجامعة الأمريكية

أعلنت في مارس 2012 عن مبادرة لحفظ جداريات محمد محمود عن طريق نسخها بالحجم

الطبيعي لعرضها في حرم الجامعة بميدان التحرير، إلا أن محافظة القاهرة قامت بإزالة

هذه الجداريات عدة مرات، كما حدث في 21 مايو و18 سبتمبر 2012 على سبيل المثال (قيل

إن عناصر من الأمن المركزي وعمالًا تابعين لإدارة الجامعة الأمريكية شاركوا في ذلك

أيضًا) غير أن الفنانين كانوا يعيدون رسمها بعد طمسها أو تشويهها، كما حرصوا على

توثيق ما رسموه فوتوغرافيًا.

إن هذا الموقع الفريد الذي يمثل جزءا فريدا وخاصا في ذاكرة القاهرة أصبح

بالفعل مغتبرا ومنهكا، ولعله يحتاج للكثير من الجهد والرعاية حتى يستعيد شبابه،

وأيضا يحتاج للأمل في غد أجمل، لا أظن أن بناءه ممكنا لو فقد ذاكرته حين كان موطنا

للجمال والذوق الرفيع والتسامح.

نشرت في مجلة "العربي" الكويتية - العدد 648- نوفمبر 2012

No comments:

Post a Comment